「今年もカビの季節がやってきたな…」

そう思った方にこそ知ってほしい。それが、SwitchBotを使った除湿器の自動化!

昨年の夏、私の部屋では大惨事が起こりました。気づかぬうちに湿度が高くなり、カラーボックスの裏などに大量のカビ、さらには衣類やカバンにまで被害が。結果、真夏に大掃除する羽目に…。

原因はただひとつ、「湿度を放置していた」ということでした。

今年こそは同じ失敗を繰り返したくないと思い、除湿器をSwitchBotと連携して自動化。 これが想像以上に快適で、「なんでもっと早くやらなかったんだろう」と思ったほどでした。

準備するもの

- SwitchBot アプリ

-

SwitchBot ハブ2(¥9,980 )

-

SwitchBot ボット(¥4,980)

-

SwitchBot 温湿度計(¥7,980)

-

シャープ 衣類乾燥除湿器 CV-RH140-W(¥37,800)

合計で6万円ほどかかりましたが、「カビが再発しない安心」と「毎日のラクさ」を考えたら、納得の出費です。ちなみに、家にある除湿器が手動スイッチ式であれば、SwitchBotボットだけで動かせるため、もっと安く気軽に始められます!!

手順

- 上記のURLからSwitchBotアプリをインストール

- アプリとSwitchBot製品を接続

- ボットを除湿器に取り付け、オートメーション機能を使い自動化

湿気がたまりやすい部屋には「自動化」が効果絶大

私の部屋は1Kで15.7帖、窓は1つだけ。洗濯物も室内干しなので、どうしても湿気がこもります。

しかも、外出中や寝ている間に湿度が上がることも多く、気づいたときにはジメジメ……。

そんな悩みを解決してくれたのが、SwitchBotの「ボット」「ハブ2」「温湿度計」の3点セット。

-

相対湿度が60%を超えたら、SwitchBotボットが除湿器の電源を物理的に“押して”起動

-

相対湿度が40%程度まで下がったら、自動的にスイッチオフ

これをアプリのオートメーション機能で設定すれば、タンクの水を捨てる以外、手間は一切ナシ!

オートメーション機能の設定方法

手順①:SwichBotアプリを起動し、オートメーション機能を利用して、ハブ2とボット、また温湿度計とボットを連動させます。そのために、ホーム画面下の項目のオートメーションボタンをタップ

手順➁:オートメーションの設定を行える画面が切り替わったため、右上の⊕を押し、作成画面に移動。

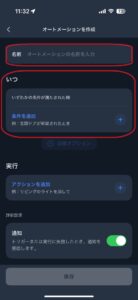

手順➂:上部の「名前」から名前を入力する。入力をし終えたら、「いつ」の条件の追加を押す。

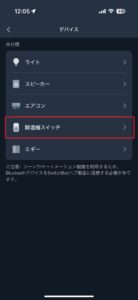

手順④:画面が変わり今までSwitchBotアプリに登録した製品の湿度が基準値を上回ったり、下回った際に除湿器を起動させたい、そのため、「デバイス」を押し、湿度のデータを取れるハブ2または温湿度計を選ぶ。※その他湿度のデータを取れる製品があった場合それでも良 デバイスを選択したのち画面が切り替わる。そこで今回は相対湿度からデバイスを起動したいため、その項目を押し、数値を入力する。

手順⑤:製品の相対湿度から起動する条件を設定することができた 最後に手順⑤では起動する製品を設定を行う。「実行」のアクションを追加を押し、次の画面でデバイスを押す。その後、画面が切り変わったら、スイッチを選択し、保存をする。

完成:手順➂のマイホームの画面まで戻り、NEWの文字とともに設定したオートメーションが追加されていると思います。実際にボットを除湿器に設置し、動かしてみよう!動かせたら、次は同じ手順で終了も作ってみよう。

自動化してわかったこと

正直なところ、人は「湿度が高いな」と感じても、「あとで除湿器をつけよう」と問題を先延ばしにしがちです。でも、湿度は待ってくれません。

私はSwitchBotのオートメーションを導入してから、“湿気のストレス”がゼロになりました。カビの心配もなく、快適な空気の中で過ごせています。

しかし、実際に使ってみると、いくつかの問題点も見えてきました。

特に困ったのは、次のような状況です:

-

除湿機のタンクが満タンになると、自動で停止してしまうこと。

-

除湿中でも湿度が再び上がると、SwitchBotがもう一度「ON」信号を送ってしまい、かえって除湿器が止まってしまうこと。

-

除湿器に「ON状態」「OFF状態」「内部冷却状態」の3つの状態があるため、外部からの操作だけでは現在の状態がわからず、操作しづらい。

まとめ:まずは湿度を「見える化」するところから

湿度を“見える化”することで、自分では気づきにくい環境の変化に気づけるようになります。そこに自動化を組み合わせれば、手間をかけずに確実に湿度をコントロールでき、カビや不快感からも解放された、清潔で快適な暮らしが実現します。

今回、SwitchBotを使って自動化に取り組んでみて、快適さが大きく向上した一方で、「除湿器の状態を正しく認識できないことによる誤作動」という課題も見えてきました。

しかし、このような問題もいくつかの工夫で解決が可能かも…。たとえば、

-

除湿器にホースを取り付けて排水を自動化すれば、タンク満タンによる停止を防ぐ。

-

SwitchBotのカメラで除湿器の表示ランプや状態を“見える化”することで、現在の運転状況を把握しやすくなり、誤作動の原因にも対処できます。

こうした対策を取り入れることで、より安定した除湿の自動化が実現できます。

「除湿を自動化したい」「SwitchBotに興味がある」という方にとって、最初の一歩としてはぴったりの体験です。まずは湿度を測ってみることから。そこから快適なスマートライフへの第一歩が始まります。

コメント